En busca de nuevos valores: Mishima, Ōe y las preguntas planteadas por los escritores de posguerra

Escribe un artículo en francés sobre: En busca de nuevos valores: Mishima, Ōe y las preguntas planteadas por los escritores de posguerra

rewrite this content and keep HTML tags as is:

“No estamos ya en la posguerra”: así lo declaraba en 1956 la Oficina del Gobierno en su informe económico. En la cuarta década de la era Shōwa (1956-1966) Japón cerraba el período de reconstrucción posbélica para adentrarse en un rápido crecimiento económico. En el mundo literario, florecían jóvenes talentos brillantes como estrellas que, en la incertidumbre, trataban de buscar nuevos valores.

“No hay nada en la tierra tan bello como el Pabellón de Oro”

Mishima Yukio (1925-1970) se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio y se dio a conocer con su primera novela autobiográfica, Kamen no kokuhaku (“Confesiones de una Máscara”; 1949), escrita a los 24 años mientras trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Tras convertirse en autor superventas con Shiosai (“El rumor del oleaje”; 1954), en Kinkakuji (“El Pabellón de Oro”) se basó en el histórico incendio del templo homónimo para crear una ambiciosa novela sobre la destrucción de la belleza tradicional japonesa.

El narrador de Kinkakuji nace en un templo en un remoto cabo que se extiende hacia el mar del Japón desde Maizuru, en la prefectura de Kioto. Desde pequeño, crece escuchando a su padre, abad del templo, decir que no hay nada en la tierra más bello que el Pabellón de Oro. Tartamudo de nacimiento y acomplejado por su apariencia, el niño se convierte en objeto de burla para su entorno, y va paulatinamente volviéndose más introvertido.

El padre del joven decide confiar el futuro de su hijo al monje superior del templo del Pabellón de Oro, antiguo compañero suyo durante su época de novicio. Hacia el final de la guerra y obedeciendo la última voluntad de su padre, el muchacho toma los votos y comienza a vivir como aprendiz en el templo. El Pabellón de Oro, esa belleza absoluta, va apoderándose de su mente, aunque en lo más profundo del protagonista toma una forma más complicada. A la admiración que le tiene desde la infancia se le suma el odio, y lo embriaga la fantasía de imaginar el Pabellón de Oro envuelto en llamas durante un bombardeo.

Belleza y destrucción resultan ser dos caras de la misma moneda. A pesar de todo, ningún bombardeo hace arder el Pabellón de Oro. El narrador no cabe en su desconcierto: “Trasciende mi imaginación, ¡qué digo! la realidad misma: nunca antes el Pabellón de Oro había exhibido una hermosura tan sólida, tan ajena al paso del tiempo”.

Ya como estudiante de preparatoria en una universidad budista, cierto incidente hace perder el rumbo al protagonista. Incluso el abad que lo solía cuidar llega a distanciarse de él, que avanza directo a la catástrofe: “he de quemar el Pabellón de Oro”. La idea se convierte en su única obsesión.

En 1970, Mishima se suicidó mediante harakiri. Hay una escena en la novela donde, tras decidir quemar el edificio, el protagonista declara tajante: “No es la percepción lo que transforma el mundo. (…) Es el acto lo que lo transforma”. Mishima dejaba así una pregunta sin respuesta en manos de la belleza.

“La insulsez y el tedio de eso que llaman virtud”

En junio de 1950 estallaba la Guerra de Corea. En septiembre del año siguiente, Japón recuperó su independencia mediante el Tratado de Paz de San Francisco; sin embargo, la Guerra Fría entre Oriente y Occidente se intensificaba. La firma del tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos en 1960 por parte del Gobierno de Kishi Nobusuke desencadenaría unas protestas cada vez más duras a las que la juventud se vio arrastrada. Era la llamada “temporada de la política”, que estaba por llegar.

Taiyō no kisetsu (“La estación del sol”) es un relato corto escrito por Ishihara Shintarō (1932-2022) cuando estudiaba en la Universidad de Hitotsubashi. Considerada “literatura inmoral” por romper con los valores establecidos, causó un gran impacto en el público y, a pesar de la división que creó, acabó por ser galardonada con el Premio Akutagawa, haciendo de Ishihara el autor más joven de la historia en recibir dicho premio. La expresión “la tribu del sol” se comenzó a usar para referirse a los jóvenes que vivían como los personajes de la novela, y su autor pasó de inmediato a ser la celebridad del momento.

El protagonista, Tatsuya, es un estudiante de instituto que pasa sus días boxeando y navegando en velero. Es un canalla al que solo le interesan las mujeres, hacer dinero, pelearse y extorsionar a los demás. Tiene compañeros, pero sus relaciones son interesadas y no cree en la amistad.

Tatsuya tiene una novia, Eiko, pero no es más que un ligue para divertirse. Según piensa, “para el ser humano, el amor no puede ser una llama de emoción que se mantenga encendida constantemente. ¿No es más bien algo que brilla furiosamente en ese breve instante en que la carne y la carne se unen?”. El protagonista vive de este modo una efímera vida de total rebeldía. El autor escribe:

“La base moral desde la cual los adultos critican a estos jóvenes es, justamente, lo que ellos detestan tanto e intentan destruir inconscientemente. Conocen de sobra la insulsez y el tedio de eso que llaman virtud.”

¿Qué era lo que le pedían estos jóvenes a la época que les tocó vivir? Eiko acaba embarazada con el hijo de Tatsuya. El desenlace debe quizá leerse como una manifestación de la idiosincrasia de Ishihara, una figura beligerante que mantendría una actitud de macho durante toda su vida.

Escapismo en un periodo sabático

Ōe Kenzaburō (1935-2023), quien debutó en el mundo literario mientras estudiaba literatura francesa en la Universidad de Tokio, comenzó a escribir Warera no jidai (“Nuestra era”) en el vigésimo tercer verano de su vida. Es una obra llena de frescura y crudeza, repleta de descripciones explícitas de sexo y violencia, que con todo fue recibida con dureza por la crítica literaria.

Cinco años después, cuando el libro se publicó en edición de bolsillo, Ōe comentaba en un ensayo: “Sigo amando profundamente esta novela, y creo que solo podría haber sido escrita por mí”. Más tarde ganaría el Premio Nobel de Literatura (1994), pero esta obra es probablemente el diamante en bruto de su obra literaria.

La historia narra en paralelo las vidas de dos hermanos. Yasuo, estudiante de literatura francesa en la universidad, vive con Yoriko, una prostituta de mediana edad que atiende a extranjeros. Pese a estar hastiado de su vida sexual con ella, tampoco tiene perspectivas de futuro, y se conforma con su situación actual.

Su única esperanza es ganar un concurso de ensayos sobre el intercambio cultural franco-japonés que le daría la oportunidad de estudiar en Francia durante tres años. Escapar de Japón significaría poder cortar su relación con Yoriko por lo sano, y encontrar, tal vez, una nueva forma de vivir.

Su hermano de 16 años, Shigeru, es pianista en un trío de jazz llamado Unlucky Young Men. El trío lo completan Kōji, clarinetista de 16 años, y Kō, baterista coreano de 20 años que reside en Japón tras haber vuelto de la Guerra de Corea. Los tres actúan en clubes clandestinos, y llevan una vida hedonista en la que buscan emociones fuertes.

Los tres asisten por casualidad a una manifestación de un grupo de derechas, donde ven pasar en un convoy de coches al emperador. Para ellos no es más que una figura símbolo de desgaste y debilidad; un ‘hombre callado’ al que deciden dar un susto. Con esa única motivación, urden un plan para lanzar frente al convoy una granada de mano que Kō tenía escondida.

Ōe escribe que “los jóvenes japoneses no tienen futuro”, pero a través de sus personajes parece expresar un ardiente deseo de romper con el statu quo. Se pregunta si a los jóvenes no les queda nada más que el escapismo en lo que llama “una época sabática”. La temporada de la política estaba aún por venir.

Las decisiones vitales que Yasuo y Shigeru toman hasta el desenlace reflejan precisamente esa era a la que alude el título. Es una obra laboriosa que, de una manera muy diferente de la de Ishihara, capta el modo de vida de los jóvenes de la época.

Intentar escapar y acabar en el abismo

Nacido en Tokio, Abe Kōbō (1924-1993) creció en Manchuria debido al trabajo de su padre, que era médico. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial de Tokio, y aunque se graduó tras la guerra no llegó a ejercer la profesión de su padre, dedicándose en su lugar a la escritura. En 1951, ganó el Premio Akutagawa por Kabe – S Karuma-shi no hanzai (“La Pared: El crimen del señor S. Karma”). Aunque se centró principalmente en escribir obras de teatro, en su primera etapa en el mundo de la novela produjo una de sus obras fundamentales, Suna no onna (La mujer de la arena).

“Un día, en agosto, desapareció un hombre”, comienza. Había tomado vacaciones para ir a la playa a recolectar insectos. Su objetivo eran los escarabajos tigre que habitan en zonas arenosas. Quizá podría descubrir una nueva especie, y dejar para la posteridad su nombre junto al nombre científico en latín.

Sin embargo, el hombre es víctima de una trampa urdida por los lugareños que viven en las dunas, y lo encierran en una choza destartalada al fondo de un agujero. La superficie queda a veinte metros, y se han llevado la escalera de cuerda. Allí vive una mujer silenciosa que todas las noches, sin decir media palabra, se dedica sin descanso a sacar arena a paladas. La mujer llena de arena unas latas que después los aldeanos, desde arriba, sacan del agujero usando una cesta con cuerdas.

La arena fluye como una criatura con vida propia hacia el fondo del hoyo, y ha de ser sacada con pala para no ser sepultados vivos. Es más, esta arena desbordada podría engullir todo el pueblo. Es una carga excesiva para una sola mujer, razón por la que han encerrado convenientemente al hombre para que haga de ayudante.

Comienza así una vida como la de una hormiga león en su trampa. Sus pies se hunden en la arena cuando intenta huir, impidiéndole salir a la superficie. La situación desesperada llena de angustia al hombre, que sin embargo continúa con la repetitiva labor de sacar arena a paladas a cambio de agua y comida. Es una trepidante historia de huida que acaba en un infierno: ¿qué hará el hombre?

Esta novela es una fábula que, aunque fantástica y extraña, posee también una universalidad muy palpable. Y es que, mirando al mundo real, ¿acaso podemos zafarnos de la rutina regida por los designios de nuestros tiempos? ¿O no nos queda otra que resignarnos y mantener la esperanza? Traducida a más de 20 idiomas, esta obra forma ya parte de la literatura universal. Tras su muerte, se reveló que Abe había sido considerado candidato al Premio Nobel de Literatura.

Un genio tardío que creció en la pobreza

Matsumoto Seichō (1909-1992) nació el mismo año que Dazai Osamu. Sin embargo, a diferencia de Dazai, creció en la pobreza y pasó por diversos trabajos tras acabar la escuela primaria ordinaria. Consiguió trabajo como dibujante de maquetación en la sede occidental del diario Asahi Shinbun, pero tras ser reclutado tuvo que pasar el final de la guerra en Corea, volviendo a su puesto tras el conflicto. La puerta hacia el mundo de la escritura se le abrió cuando ganó un concurso literario con su obra Saigō-satsu (“Los billetes de Saigō”). Tardío en desarrollar su talento, tenía 41 años para entonces.

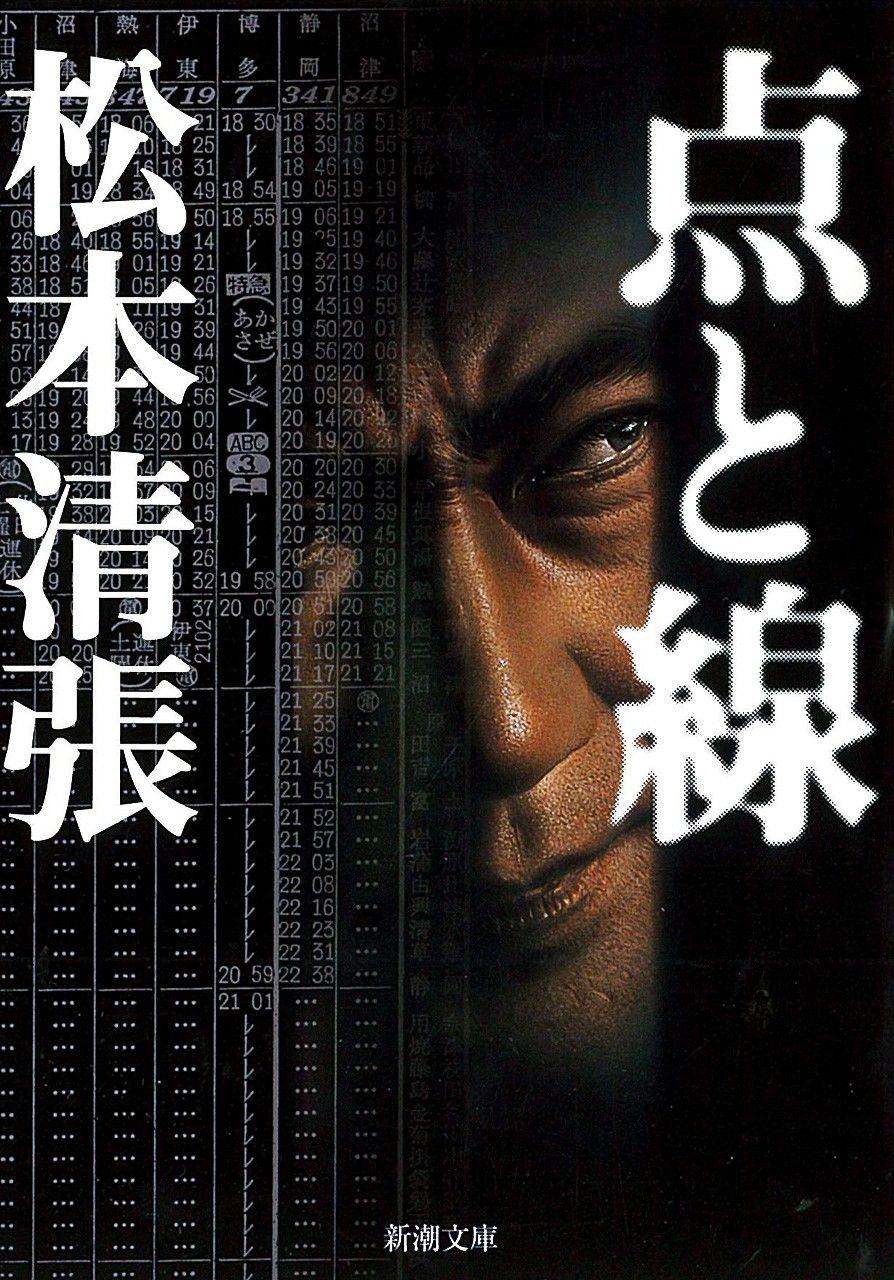

Ten to sen (“Puntos y líneas”, publicado en español como “El expreso de Tokio”), es una obra precursora de la llamada “novela de misterio social”, género que incorporaba temas de corte social al suspense. El libro fue un éxito de ventas monumental. Ante todo, es particularmente brillante el memorable truco de los horarios de trenes.

Yasuda, quien lleva una empresa de herramientas mecánicas, se encuentra en el andén 13 de la estación de Tokio con unas camareras de un restaurante tradicional que frecuenta. Al mirar en el andén 15, ven a otra camarera del mismo establecimiento con un hombre, subiendo a un tren expreso con destino a Hakata, en Kyūshū. Los dos parecen ser amantes.

Una semana después se descubren dos cadáveres en la costa de Hakata. El hombre resulta ser el asistente del jefe de sección de un ministerio sumido en un escándalo de corrupción, pero las circunstancias del caso hacen que se trate como un doble suicidio de amantes. Además, hay testimonios de quienes los vieron en la estación de Tokio.

Pero para el joven detective a cargo de investigar el mencionado caso de corrupción, lo del suicidio por amor no acaba de casar. ¿Es realmente posible avistar a alguien en un andén lejano en la estación de Tokio, con trenes entrando y saliendo constantemente, y por pura casualidad? Analizando los horarios de tren, encuentra que el andén 15 solo queda visible durante un intervalo de cuatro minutos.

Yasuda hacía negocios con el ministerio; sin embargo, en el momento del doble suicidio se encontraba en un viaje de negocios en Hokkaidō. La destrucción de esta coartada irrefutable es el punto culminante de la historia. Los entonces aún recientes casos de soborno de la empresa Showa Denkō (1948) o el escándalo de los astilleros (1954) en los que se habían visto envueltos el mundo de la política, los negocios y los burócratas, hacen que las explicaciones del autor sobre los complejos antecedentes y el móvil del crimen resulten aún más convincentes. La víctima era un funcionario de rango inferior, así que lo silenciaron con la muerte.

Las novelas de misterio de Matsumoto Seichō tratan aspectos sociales, pero también hacen hincapié en el móvil. Es por eso que describe en profundidad las debilidades humanas que empujan al crimen, generando la empatía de muchos lectores. El autor, que tuvo una vida difícil, ponía así el foco en las injusticias e irracionalidades de la sociedad.

En su obra más famosa, Zero no shōten (“Punto Cero”), el trasfondo del crimen es la prostitución que servía a las fuerzas de ocupación de la de posguerra, mientras que Suna no utsuwa (“El castillo de arena”) es una tragedia que nace del estigma social contra la enfermedad de Hansen —antes llamada lepra—, por considerarse incurable. Nacido en la era Meiji pero con una perspectiva diferente a la de los escritores de posguerra, Matsumoto retrató de este modo el espíritu de la época.

Diez libros de la cuarta década de la era Shōwa

- El pabellón de oro (1956), Mishima Yukio

- La estación del sol (1956), Ishihara Shintarō

- El expreso de Tokio (1958), Matsumoto Seichō

- Nuestra era (1959), Ōe Kenzaburo *

- El castillo de arena (1961), Matsumoto Seichō

- La mujer de la arena (1962), Abe Kōbō

- Crónica de amor y muerte (1963), Ōshima Michiko y Kōno Makoto

- Arde París (1964), Osaragi Jirō *

- Nuestros días, sin embargo (1964), Shibata Shō

- Una cuestión personal (1964), Ōe Kenzaburo

* Obras no publicadas aún en español

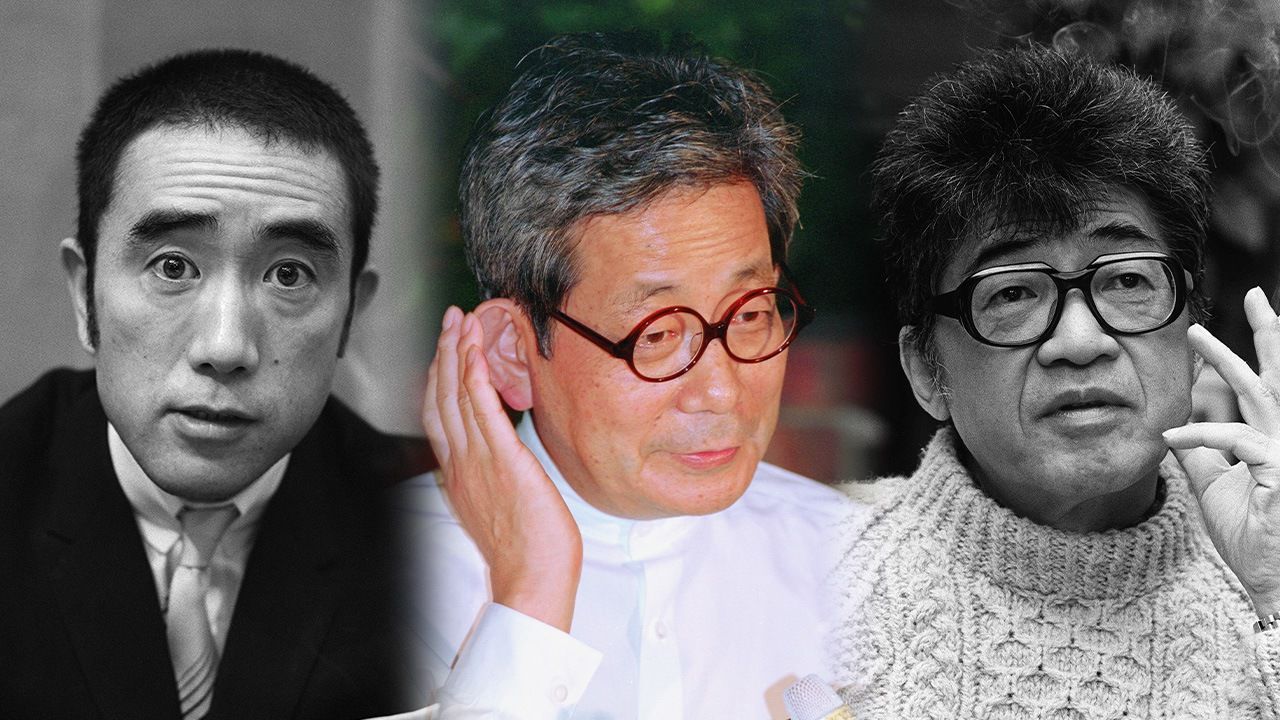

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Mishima Yukio (izquierda), Ōe Kenzaburō en una conferencia de prensa frente a su casa después de recibir el Premio Nobel (centro) y Abe Kōbō (derecha). Propiedad de Jiji Press.)

Publicar comentario